Fortpflanzung

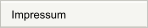

Kaninchenweibchen kennen keinen Zyklus, der Eisprung erfolgt ca. 12 Stunden nach der Paarung. Es gibt jedoch Perioden der “Hitze”, wie die Zeit besonders hoher Empfängnisbereitschaft genannt wird. Die mittlere Wurfgröße in Europa beträgt 5 Tiere/Wurf (von Holst, 2004). Die Überlebensrate der geborenen Jungtiere bis zum Beginn ihrer ersten Reproduktionsperiode im folgenden Jahr beträgt durchschnittlich nur knapp 6%. Sie ist abhängig vom Zeitpunkt der Geburt: Jungtiere des ersten Wurfes haben deutlich bessere Überlebenschancen als die eines 3. oder 4. Wurfes. Rammler werden ab ca. vier Monaten, Weibchen ab etwa 3 Monaten geschlechtsreif. Die Trächtigkeit erstreckt sich über 31 Tage, danach werden 2 bis 8 Junge zur Welt ge-bracht, die nach etwa 4-6 Wochen die Mutter verlassen bzw. von ihr nicht mehr beachtet werden. Letzteres ist besonders dann der Fall, wenn sie neuen Nachwuchs erwartet. Der Nestbau kann ca. 14 Tage vor der Geburt der Jungtiere erfolgen und kurz vor der Geburt vollendet sein. Oft wird aber erst am Tag der Geburt mit dem Nestbau begonnen. Dafür trägt die Häsin Material wie trockenes Gras und Pflanzenreste zusammen. Kurz vor dem Werfen rupft sie sich Bauch- und Brustfell aus, mit dem das Nest ausgepolstert wird. Hormonell bedingt sitzt das Bauchfell zu dieser Zeit locker. Nach der Geburt werden von der Häsin die Nachgeburten gefressen. Das rechte Tier ist ein Weibchen, welches vor kurzem Nachwuchs bekommen hat. Erkennbar ist das am grau verfärbten Brustbereich. Dort hat sich die Häsin Fell für den Nestbau ausgerupft. In Europa liegt die durchschnittliche Fortpflanzungszeit zwischen Anfang April bis Ende September (Länge ca. 204 Tage). Kaninchenweibchen könnten theoretisch 6-7 Würfe im Jahr zur Welt bringen. Auf Grund „intrauteriner“ Verluste ist jedoch die Gesamtzahl im Jahr mit 3-4 Würfen deutlich niedriger.* Die Weibchen verfügen über die Möglichkeit, bei Umständen, die die Aufzucht eines Wurfes erschweren oder unmöglich machen würden, Embryonen im Uterus zurückzubilden und aufzulösen - zu „resorbieren“. Dieser Vorgang wird auch als „intrauterine Resorption“ bezeichnet. Auf diese Weise findet eine natürliche Regulierung der Populationsgröße statt (von Holst, 2004). Nach der Befruchtung reifen Eizellen in den Graafschen Follikeln in den Eierstöcken der Gebärmutter. 10 -12 Stunden nach der Paarung platzen die Follikel und geben die Eizellen frei (Eisprung). Der Paarungsakt selbst dauert nur wenige Sekunden, dem aber ein auf-wendiges Werben des Rammlers um die Häsin vorausgeht. Ist der Begattungsakt erfolgreich vollbracht, fällt der Rammler mit einem kurzen, deutlich vernehmbaren Brummlaut regungslos vom Weibchen ab. Die Eizellen werden vom Trichter des Eileiters aufgefangen, wandern in den Eileiter und werden dort von den Spermien des Rammlers befruchtet. Die befruchteten Eizellen wachsen und wandern schließlich in eines der beiden Gebärmutterhörner, wo sie sich in der Gebärmutterschleimhaut einnisten und zum Embryo entwickeln. Nach 31 Tagen öffnet sich der Gebärmuttermund und die Geburt erfolgt. Eine Freisetzung der Eizellen aus den Follikeln kann auch ohne Paarungsakt stattfinden, vor allem durch Berührungen und Streicheln. Die Folge ist eine “Scheinträchtigkeit” (Pseudogravidität), da die Eier nicht befruchtet werden. Trotzdem entstehen durch den Eisprung Gelbkörper, die u. a. das Hormon „Progesteron“ produzieren, welches für die Aufrechterhaltung der scheinbaren Trächtigkeit sorgt und somit eine erfolgreiche Wiederbedeckung während dieser Zeit verhindert. Die Gelbkörper sind nach ca. 18 Tagen abgebaut. Die sprichwörtliche Fruchtbarkeit der Kaninchen rührt unter anderem daher, dass die Weibchen bereits kurz nach dem Werfen bereits wieder empfängnisbereit sind. Auf Grund des Vorhandenseins zweier Eierstöcke wird gelegentlich über eine so genannte „Superfötation“ spekuliert. Darstellungen darüber erscheinen jedoch widersprüchlich (Röllig, 2008). Der Begriff meint eine erfolgreiche, zweite Befruchtung während einer bestehenden Trächtigkeit. Die Folge wäre, dass zwischen zwei Geburten nicht 31 Tage liegen, sondern der zweite Wurf z. B. bereits 14 Tage nach dem ersten zur Welt kommt. Kaninchen werden oft direkt nach Geburt eines Wurfs wieder gedeckt, so dass innerhalb sehr kurzer Zeit 3-4 Würfe zur Welt kommen. Danach legt die Häsin eine Pause ein oder stellt die Fortpflanzung für das laufende Jahr ein. Die Jungtiere des Wildkaninchens werden ohne Fell, taub und mit geschlossenen Augen geboren, während Hasenjunge bereits vor der Geburt im Mutterleib im Alter von 38 Tagen die Augen öffnen. Jungtiere, die aus verschiedenen Gründen nicht im Nest oder am Nestrand, sondern relativ weit abseits der Nestgrube geboren oder verschleppt werden, finden nicht allein dorthin und erfrieren. Sie werden von der Häsin nicht in das Nest getragen. Nach der Geburt werden die Jungtiere kurz gesäugt, dann krabbeln sie zum Nestboden und werden anschließend von der Häsin mit Nistmaterial und gerupftem Bauchfell zugedeckt. Eine Brutpflege wie bei anderen Säugetieren gibt es bei Kaninchen nicht. Die erste Milchgabe nach der Geburt, auch Kolostral- oder Biestmilch genannt, ist eminent wichtig für die Jungtiere - sie enthält in einer hohen Konzentration die Abwehrstoffe, über die sie selbst nach der Geburt noch nicht verfügen. Bereits im Mutterleib werden Embryonen z. B. durch Gammagluboline (IgG) geschützt. Diese sind die einzigen Immunglobuline, die die Plazenta durchdringen können, außerdem sind sie am längsten haltbar (ca. 3 Wochen) und von allen Immunglobulinen am häufigsten vertreten. Wildkaninchen säugen ihre Jungen nur einmal am Tag regelmäßig um die gleiche Zeit am Abend. Kurz vorher werden die Jungtiere im Nest bereits aktiv und beseitigen das Nestmaterial, so dass sie schneller an die Zitzen der Mutter kommen. Das Säugen dauert 3 4 Minuten, in dieser kurzen Zeit müssen alle Jungen die Zitzen finden und sich satt trinken. Die Jungtiere orientieren sich mit Hilfe von Hormonen, den „Pheromonen“, um schnell die Zitzen der Häsin zu finden. Während des Besuches in der Satzröhre nimmt die Häsin den Kot und Urin der Jungtiere auf, um den Bau sauber zu halten. Da die Jungen beim Säugen keinen festen Platz an den Zitzen der Mutter haben, ist die lange Pause von 24 Stunden ein Nachteil für jene, die bei einem Besuch der Häsin nur wenig säugen konnten. In den ersten Lebenstagen können auf diese Weise bis zu 48% der Jungtiere sterben, ohne an infektiösen Erkrankungen zu leiden (Fekete, 1993). Nach dem Verlassen des Baues wird der Eingang von der Häsin möglichst unkenntlich gemacht, indem sie den Eingang mit Erde und Laub zuschiebt. Der täglich nur einmalige, sehr kurze Besuch der Jungen und das Schließen des Eingangs schützen den Bau vor der Entdeckung durch Räuber. Die Temperatur im Nest ist abhängig von der Bodentemperatur und der Anzahl der Jungtiere. In der Fortpflanzungszeit in Deutschland beträgt die durchschnittliche Bodentemperatur in 50 cm Tiefe 3 19°C. (Rödel, et al., 2008) maßen in dieser Zeit eine Temperatur im Nest mit zwei Jungtieren von 33,7°C, mit drei Jungtieren 34,7°C und mit vier Jungen 35,5°C. Die Jungtiere wechseln die Positionen im Nest ständig, da es in der Mitte am wärmsten war. Sind die Jungtiere gesund und werden regelmäßig gesäugt, verdoppeln sie in den ersten 5-7 Tagen ihr Geburtsgewicht, dabei können sie bis zu 25% ihres Körpergewichtes an Milch aufnehmen. 7-8 Tage nach der Geburt beginnen sie zu hören, zwischen dem 8.-12. Tag öffnen sie ihre Augen und das Fell ist bereits etwas gewachsen. Im Alter von 10 Tagen beginnen sie, die erste, feste Nahrung aufzunehmen. Dabei handelt es sich anfangs um Nestmaterial sowie Kot von der Häsin, den sie nach dem Säugen hinterlässt (Hudson, et al., 1996). Im Vergleich zu Wildkaninchen wiegen junge Feldhasen nach einem Monat bereits ca. 1 kg, was dem achtfachen ihres Geburtsgewichtes entspricht. Am Tag ihrer Geburt verlassen die jungen Hasen den Geburtsplatz und treffen sich dort mit ihrer Mutter nur noch nachts zum Säugen (Broekhuizen, et al., 1983). Pro Mahlzeit nehmen sie ca. 30 Gramm Milch auf. Die Säugezeit dauert etwa 33 Tage, danach sind sie endgültig auf sich selbst angewiesen. Die Kaninchenjungen beginnen mit ca. 13 Tagen das Nest zu verlassen. Sie bleiben anfangs noch in der Nähe des Nestes, immer eng zusammengerückt. Nach und nach erweitern sie ihren Aktionsradius bis hin zum Baueingang, der jetzt von der Häsin nicht mehr verschlossen wird. Wenn sie das erste Mal den Bau verlassen, sind sie 3- 4 Wochen alt und wiegen ca. 200 g. Die Immunglobuline aus dem Kolostrum wirken ca. 3 Wochen, danach müssen von den Jungtieren körpereigene gebildet werden. Die Auseinandersetzung mit der natürlichen Umgebung und den in ihr enthaltenen Keimen lässt das Immunsystem relativ schnell reifen. Trotzdem entsteht nach 3-4 Wochen eine „Immunitätslücke“, da der Körper auf Keime erst mit der Bildung entsprechender Antikörper reagieren muss. Diese brauchen wiederum 2-3 Wochen, um aktiv zu werden und entsprechende Krankheiten bekämpfen zu können. Das heißt, in dem Zeitraum zwischen der 3. und 12. Lebenswoche sind Jungtiere besonders gefährdet. Bis zum 24. Lebenstag ist die Amylase der Bauchspeicheldrüse soweit aktiv, dass Stärke im Futter verdaut werden kann. Mit der dritten Woche wird die erste, feste Nahrung aufgenommen. Die Darmflora des Jungtieres ist nun ausgebildet und die „Caecotrophie“ (Aufnahme und Verwertung von Blinddarmkot) findet regelmäßig statt. Nach 28 Tagen sind die Jungtiere in ihrer Entwicklung soweit, ohne Mutter zu leben. Ab der dritten Woche sinkt die Milchleistung der Häsin stetig, so dass die Jungtiere in der Regel zwischen dem 26. 35. Tag nicht mehr gesäugt werden. Wenn genügend Nahrung vorhanden und die Häsin nicht trächtig ist, kann die Säugezeit auch 6 Wochen betragen.Kannibalismus und Infantizid

Die Mehrheit aller Fachpublikationen benutzt den Begriff „Kannibalismus“ (engl.: cannibalism), unter dem das Fressen von Artgenossen, auch des eigenen Nachwuchses verstanden wird. Dagegen wird der Begriff „Infantizid“ abgegrenzt (auch „Kronismus“ genannt), der das Töten von Jungtieren durch die eigenen Eltern oder durch fremde Artgenossen beschreibt. Der „Infantizid“ im Tierreich schließt jedoch den „Kannibalismus“, also das Fressen des getöteten Nachwuchses, nicht zwingend mit ein. Während der Trächtigkeit wird die Plazenta (Mutterkuchen) gebildet, die den Embryo mit Nährstoffen versorgt, Ausscheidungsprodukte entfernt und den Gasaustausch gewährleistet. Die Plazenta wird nach dem Embryo geboren und deshalb auch als „Nachgeburt“ bezeichnet. Sie wird von der Mutter nach der Geburt gefressen, was sie u. a. mit wichtigen Nährstoffen nach der zehrenden Trächtigkeit versorgt. Es ist normal, dass Säugetiere, die sich normalerweise herbivor ernähren, die Plazenta fressen. Das Verhalten dient, neben der eigenen Versorgung, auch dem Schutz des Nestes mit dem Nachwuchs vor Räubern, die durch den Geruch angelockt werden könnten. Normalerweise unterscheiden Weibchen zwischen der Nachgeburt und dem Neugeborenen, aber bei Hauskaninchen kommt es doch häufig zu einem An- bzw. Auffressen des Neugeboren bis hin zum Fressen des ganzen Wurfes. Seltener tritt das Fressen von Jungtieren ein oder mehrere Tage nach der Geburt auf. (Künkele, 1992) stellte Fälle von Infantizid bei Wildkaninchen unter semi-natürlichen Bedingungen, also in einem Freigehege fest. In diesem Fall wurden die Jungtiere nicht an- oder aufgefressen, sondern so schwer verletzt, dass einige von ihnen starben (9 von 74 = 12%). Die Wunden wurden offenbar mit Krallen und Schneidezähnen zugefügt, die nicht von Räubern stammten, die Zutritt zu dem Gelände hatten (wie Marder, Iltis und Wiesel). Die Begleitumstände waren eher ungewöhnlich, denn in den beobachteten Fällen konkurrierten zwei Häsinnen um einen Bau, an dem sie auch abwechselnd gemeinsam gruben. Normalerweise bringen nicht zwei verschiedene Häsinnen in einem Bau ihre Jungen zur Welt. Da aber die Populationsdichte zu diesem Zeitpunkt sehr hoch war (43 ausgewachsene Tiere/ha 1989 im Vergleich zu < 21 Tiere/ha im Jahr zuvor), wurde der Platz für Satz- röhren knapp, was zu dieser Ausnahmesituation führte. Zwei Tage vor dem ersten Wurf begann das Graben am Bau. Als erste brachte das rangniedere Weibchen ihren Wurf mit 4 Jungtieren zur Welt, die am nächsten Morgen alle verwundet waren. Ein Jungtier war bereits tot, eines starb 3 Tage später. 5 Stunden später am gleichen Tag gebar die zweite, ranghöhere Häsin ihren Wurf mit 3 Jungtieren im gleichen Bau, die bei der Kontrolle unversehrt waren. Von da an verteidigte diese Häsin 6 Tage lang den Bau gegenüber der rangniederen Mutter des ersten Wurfes, die keine Chance bekam, ihre verbliebenen zwei Jungen zu säugen. Trotzdem lebten am 12. Tag alle 5 Jungtiere der beiden Würfe, die des ersten Wurfes waren gegenüber denen des zweiten lediglich etwas leichter (erster Wurf=158 und 176 g gegenüber zweitem Wurf=198, 195 und 193 g). Das bedeutet, dass zwar das ranghöhere Weibchen dem rangniederen keine Chance ließ, ihre Jungen zu säugen, sie aber diese offenbar mitversorgte. Obwohl sie also vor ihrer eigenen Niederkunft die Jungtiere der rangniederen Häsin so attackierte, dass zwei starben, verhalf sie den verbliebenen beiden zum Überleben, indem sie sie gemeinsam mit ihren eigenen säugte. In anderen Fällen, in denen zwei verschiedene Würfe in einem Bau aufgezogen wurden und Jungtiere durch Verletzungen starben, war dies auf den Nestbau zurückzuführen. Das heißt, die Jungtiere des ersten Wurfes erlitten Verletzungen, während die zweite Häsin das Nest für ihren Wurf vorbereitete. (Sawin, et al., 1953) beschrieben die Form des „cannibalistic infanticide“ (kannibalistischer Infantizid) bei domestizierten Tieren. Dabei wurden Jungtiere verletzt und teilwiese an- und aufgefressen. Konstatiert wurde in ihrer Untersuchung von Hauskaninchen eine Quote von Kannibalismus, die rasseabhängig 8-13,9% aller Geburten betrug. (González-Redondo, et al., 2008) stellten bei Wildkaninchen, die versuchsweise in Käfigen gehalten wurden, eine Kannibalismus-Quote von 13,3% über alle Würfe fest, in der die Jungtiere von der Mutter angefressen wurden. Da bei diesen Tieren der Kampf um Nestplätze entfiel, kamen nach Meinung der Autoren nur noch die Umgebungs- und Haltungsbedingungen und der damit verbundene Stress für die hohe Rate in Frage. Das heißt, ein Verhalten mit tödlichem Ausgang für die Tiere, welches bei Wildkaninchen die Ausnahme und eher ein Versehen beim Fressen der Plazenta oder dem Nestbau ist, bildet in der Haltung domestizierter Kaninchen eine ernstzunehmende Größe bzw. Gefahr bei der Aufzucht von Jungtieren dar. (Denenberg, et al., 1959) definierten Kannibalismus ebenfalls als das teilweise oder gänzliche Fressen von Tieren und stellten eine Rasseabhängigkeit dieses Verhaltens fest. (Dorn, 1973) machte u. a. fehlende Hormone für „eine widernatürliche Bösartigkeit und Angriffslust den Neugeborenen gegenüber“ verantwortlich. Nach (Scheelje, 1975) spielt „eine gewisse Veranlagung der Tiere“ eine Rolle, „da das Auffressen der Jungen bei bestimmten Häsinnen häufig, bei anderen gar nicht festgestellt wurde.“ Weiterhin wurden verschiedene Umwelteinflüsse wie z. B. Fütterung, Haltung, Jahreszeit sowie Stoffwechselstörungen als in Frage kommend genannt. (Kötsche, et al., 1990) unterschieden zwischen dem Auffressen verendeter oder totgeborener Jungtiere beim Wildkaninchen, welches als eine „zweckmäßige, der Nesthygiene dienende Instinkthandlung anzusehen ist“ und dem eigentlichen Kannibalismus als „Untugend“. Diese beruhe meist auf Störungen des Stoffwechsels und hormoneller Funktionen, welche wiederum auf Fehler in der Fütterung und Haltung tragender und säugender Häsinnen zurückgingen: „Fütterungsbedingte Ursachen sind vor allem die nicht ausreichende Versorgung mit Eiweiß und Mineralstoffen sowie eine nicht ausreichende Flüssigkeitszufuhr, entweder in Form von Grün- bzw. Nassfutter oder von Trinkwasser, die auf Grund unserer Erfahrungen die Hauptursache zu sein scheint. Säugende Häsinnen haben außerhalb der Grünfutterperiode oder bei Fertigfutter einen sehr hohen Flüssigkeitsbedarf, der etwa 150 bis 250 ml/Tag beträgt.“ (Kötsche, et al., 1990).

Kaninchen würden Wiese kaufen

© A. Rühle: 2008-2023

© A. Rühle: 2008-2024